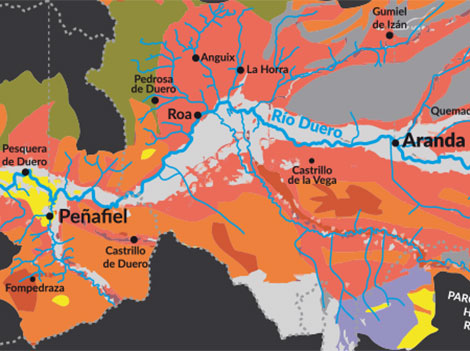

SWL pone a disposición de los suscriptores de su newsletter –quienes aún no lo seáis podéis suscribiros en el apartado correspondiente de nuestra Home– un mapa explicativo de Ribera del Duero.

Agradecemos a Pablo Rubio, director del proyecto PSI en la Ribera del Duero, toda la información y ayuda facilitada para su realización y a Luis Miguel Munilla su infografía y maquetación para mostrar de un vistazo algunos aspectos básicos de la región (geografía, suelos, cifras) que ayuden a entender mejor el lugar de donde proceden algunos de los más famosos tintos españoles.

Siguiendo la idea de Peter Sisseck de elaborar un tinto regional conectado con la tradición, Pablo ha realizado un gran trabajo cartográfico para identificar las ubicaciones históricas de viñedo profundizando así en la orografía y los suelos. Gran parte de la información que ha manejado se ha trasladado al Consejo Regulador que ya contaba con el estudio realizado en su día por el catedrático de Viticultura de la Universidad Complutense de Madrid, Vicente Sotés, junto al profesor de Edafología, Climatología y Geología del mismo centro, Vicente Gómez-Miguel. Ahora mismo, Sisseck preside una comisión encaminada a realizar un proyecto de zonificación en la DO.

Evidentemente, nuestro mapa es una versión simplificada, lo más visual y divulgativa posible. En este artículo intentaremos dar algo de contexto al mismo.

Los orígenes y la geografía

La Ribera del Duero es un valle de origen sedimentario. El río erosionó el zócalo inicial y permitió que afloraran diferentes capas geológicas que con el tiempo se han ido erosionando y posteriormente rellenando con materiales sedimentarios fluviales. De ahí que se encuentren las formaciones típicas resultantes de este proceso como rañas (terrazas antiguas de los ríos que han quedado muy elevadas), piedemontes (zonas con materiales rocosos que han rodado ladera abajo), terrazas (materiales modernos cercanos al río) y páramos (zonas altas elevadas que formaban parte del zócalo antiguo).

Para Pablo Rubio, “la complejidad de la Ribera viene de estos rellenos diversos, las terrazas altas, las erosiones desde los montes y los cursos permanentes e intermitentes de agua que se dan fundamentalmente en Burgos, Soria y Segovia”.

Hemos intentado representar esta riqueza de formaciones combinando el mapa de suelos con una serie de ejes o cortes transversales que muestran diferencias importantes en distintos puntos del valle y que, a grandes rasgos, coinciden con la separación administrativa de las tres principales provincias que integran la DO: Soria, Burgos y Valladolid.

Tres provincias, tres personalidades

Valladolid. Es la zona en la que el valle del Duero es más estrecho. Con una distancia de apenas cinco kilómetros entre los páramos, el eje de Valbuena del Duero es lo más parecido al terreno original, con una subida muy rápida al páramo tanto por el norte como por el sur. De ahí que la complejidad de los suelos sea menor: terrazas del Duero, laderas de subida al páramo y páramo (suelos llanos). Esto no es óbice, sin embargo, para que algunas de las bodegas y viñedos más conocidos de la Ribera como Vega Sicilia, Hacienda Monasterio, Finca Villacreces o Arzuaga se asienten aquí.

Burgos. El valle es mucho más amplio y el “efecto cuchara” producido por la acción del agua ha hecho que afloren estratos que en la zona de Valladolid están “durmientes” y que no tienen incidencia vitícola porque las raíces no los alcanzan. En Burgos, el número de cursos fluviales (afluentes del Duero), especialmente en su margen derecha, es significativamente mayor. Comparado con el de Valbuena, en el eje de Aranda de Duero el agua ha “vaciado” una gran parte del material original que era páramo y ha dado lugar a suelos complejos: terrazas del Duero, antiguas terrazas del Duero que se han quedado arriba, laderas con materiales diversos, y ciertas afloraciones calizas de páramo en los puntos más altos que han resistido a la erosión.

Soria. Nuevamente, el valle se hace más estrecho. El eje de San Esteban de Gormaz muestra una subida rápida a la Sierra del Rey por el sur, mientras que por el norte el sistema de suelos es más complejo, en línea con el patrón de Aranda de Duero. La diferencia fundamental es la mayor altitud, que determina un cambio en los materiales con más presencia de limos rojizos frente a una mayoría de conglomerados arenosos en el eje de Aranda.

Otras claves para entender la Ribera del Duero

No hay duda que la altitud, así como la orientación pueden ser factores limitantes de la maduración, aunque el cambio climático está alterando muchos parámetros tradicionales.

Si comparamos la zona con Rioja, su tradicional alter ego de tintos, la altitud media en Ribera del Duero es mucho mayor (800 metros frente a 400) por su ubicación en la meseta norte y, en cierto modo, compensa su latitud más meridional. Esto determina también un clima más extremo con alto riesgo de heladas tanto en primavera como en otoño –menos habitual en una mayoría de zonas vitivinícolas– coincidiendo con las últimas fases de maduración y/o vendimia. Al final, el calor acumulado es menor que en Rioja, lo que obliga a la planta (fundamentalmente tempranillo, aunque también se utilizan cabernet y merlot en los coupages) a tener que madurar el fruto en un periodo de tiempo más corto. De ahí que cosechas frías como 2007, 2008 ó 2013 planteen retos importantes a los viticultores y elaboradores de Ribera del Duero.

La evolución del viñedo

El gran éxito de los riberas ha determinado un crecimiento casi meteórico en la región desde finales de los ochenta. Los datos que habitualmente se manejan para fundamentar tal afirmación son el número de bodegas y la superficie de viñedo, pero creemos que merece la pena profundizar en otros aspectos que revelan cómo se ha llevado a cabo dicha evolución. Todos los datos que ofrecemos se corresponden con estadísticas del Consejo Regulador.

Edad del viñedo. De las algo más de 22.300 hectáreas que se cultivan actualmente en la denominación, 14.500 son plantaciones posteriores a 1990.

EDAD DEL VIÑEDO |

||

|

Año

plantación |

Superficie |

% Total |

|

Anteriores

a 1900 |

317,55 |

1,42% |

|

Entre

1901 y 1910 |

106,4 |

0,48% |

|

Entre

1911 y 1920 |

398,9 |

1,79% |

|

Entre

1921 y 1930 |

769,61 |

3,45% |

|

Entre

1931 y 1940 |

1.103,20 |

4,94% |

|

Entre

1941 y 1950 |

1.701,88 |

7,63% |

|

Entre

1951 y 1960 |

888,7 |

3,98% |

|

Entre

1961 y 1970 |

548,21 |

2,46% |

|

Entre

1971 y 1980 |

149,34 |

0,67% |

|

Entre

1981 y 1990 |

1.761,34 |

7,89% |

|

Entre

1991 y 2000 |

8.100,32 |

36,29% |

|

Entre

2001 y 2010 |

5.358,58 |

24,01% |

|

Entre

2011 y 2014 |

1.115,54 |

5,00% |

|

Total |

22.319,57 |

100% |

Respecto a las plantaciones anteriores a la fundación de la DO en 1982 (algo más de 7.000 hectáreas, según los datos del Consejo Regulador en el cuadro superior), Pablo Rubio estima que deben de quedar unas 3.000 hectáreas de viñedo viejo aprovechable. “El resto o bien ha sido arrancado a raíz de las concentraciones parcelarias o son viñedos que no se han trabajado adecuadamente, con muchas faltas y escasas posibilidades de rentabilizar o de obtener uva de calidad”, señala.

En este sentido, Rubio calcula que entre 1999 y 2014 se han perdido casi dos tercios del viñedo viejo en la zona. “Teniendo en cuenta que el mercado paga igual uva vieja y uva joven, casi ningún agricultor ‘dinámico’ trabaja realmente el viñedo viejo de forma profesional,” añade. En la práctica, la maquinaria existente en la zona y adaptada a plantaciones en espaldera (calles de entre 2,5 y tres metros) no sirve para los viñedos viejos con marcos más estrechos de entre 1,7 y dos metros entre cepas.

Variedades. La tempranillo siempre ha sido la variedad dominante, pero su creciente hegemonía ha desplazado a otras castas minoritarias. En 1997, representaba el 77% del viñedo, frente a un 2,1% de variedades internacionales (cabernet, malbec, merlot) y un 21% de uvas características de la Península (albillo, garnacha y otras). Hoy, la tempranillo ocupa el 97% del viñedo de la Ribera.

Ubicación del viñedo. Una de las consecuencias más claras de la plantación masiva de viñedo ha sido el aumento de la superficie en zonas llanas y de vega. En la actualidad, el 12% de las plantaciones de Ribera del Duero están en planos aluviales frente a tan solo un 1% en 1989. Esto, unido a la mayor cantidad de viñedo joven, ha llevado a la subida de los rendimientos medios que, no obstante, se mantienen dentro de unos límites muy aceptables de calidad.

|

EVOLUCIÓN

PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS |

||

|

Año |

Rendimientos

(Kg/ha) |

Producción

(millones Kg) |

|

1997 |

1.448 |

18 |

|

1998 |

2.681 |

34 |

|

1999 |

3.978 |

54 |

|

2000 |

4.495 |

63 |

|

2001 |

4.245 |

65 |

|

2002 |

2.816 |

49 |

|

2003 |

4.131 |

76 |

|

2004 |

3.879 |

75 |

|

2005 |

3.208 |

64 |

|

2006 |

4.980 |

97 |

|

2007 |

3.647 |

76 |

|

2008 |

3.361 |

70 |

|

2009 |

4.162 |

87 |

|

2010 |

3.383 |

71 |

|

2011 |

4.519 |

97 |

|

2012 |

3.992 |

86 |

|

2013 |

4.385 |

95 |

|

2014 |

5.565 |

122 |

Otro dato significativo es la concentración de viñedo en la mitad occidental de la DO que incluye todos los municipios acogidos de la provincia de Valladolid y de la zona oeste de Burgos hasta el Arroyo de San Miguel por el norte (Anguix y Roa) y el río Riaza al sur (Fuentecén). Si en 1989 esta área representaba el 22% de la superficie total, en la actualidad alcanza el 49% (ver desglose por provincias en los cuadros inferiores).

|

RIBERA

DEL DUERO OESTE |

|

|

|

|

Provincia |

Superficie (ha) |

1989 |

2014 |

|

Valladolid |

4.466 |

4% |

21% |

|

Burgos oeste |

5.988 |

18% |

28% |

|

TOTAL |

10.454 |

22% |

49% |

|

RIBERA

DEL DUERO ESTE |

|

|

|

|

Provincia |

Superficie

(ha) |

1989 |

2014 |

|

Burgos este |

9.452 |

68% |

44% |

|

Segovia |

173 |

2% |

1% |

|

Soria |

1.269 |

8% |

6% |

|

TOTAL |

10.894 |

78% |

51% |

Amaya Cervera

Periodista especializada en vino con más de 25 años de experiencia. Fundadora de Spanish Wine Lover y Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica 2023

Carlos Echapresto: “Falta la educación de vino desde la calle"

NEWSLETTER

Únete a nuestro grupo de Spanish wine lovers